Lantai Dua

cw // harsh words.

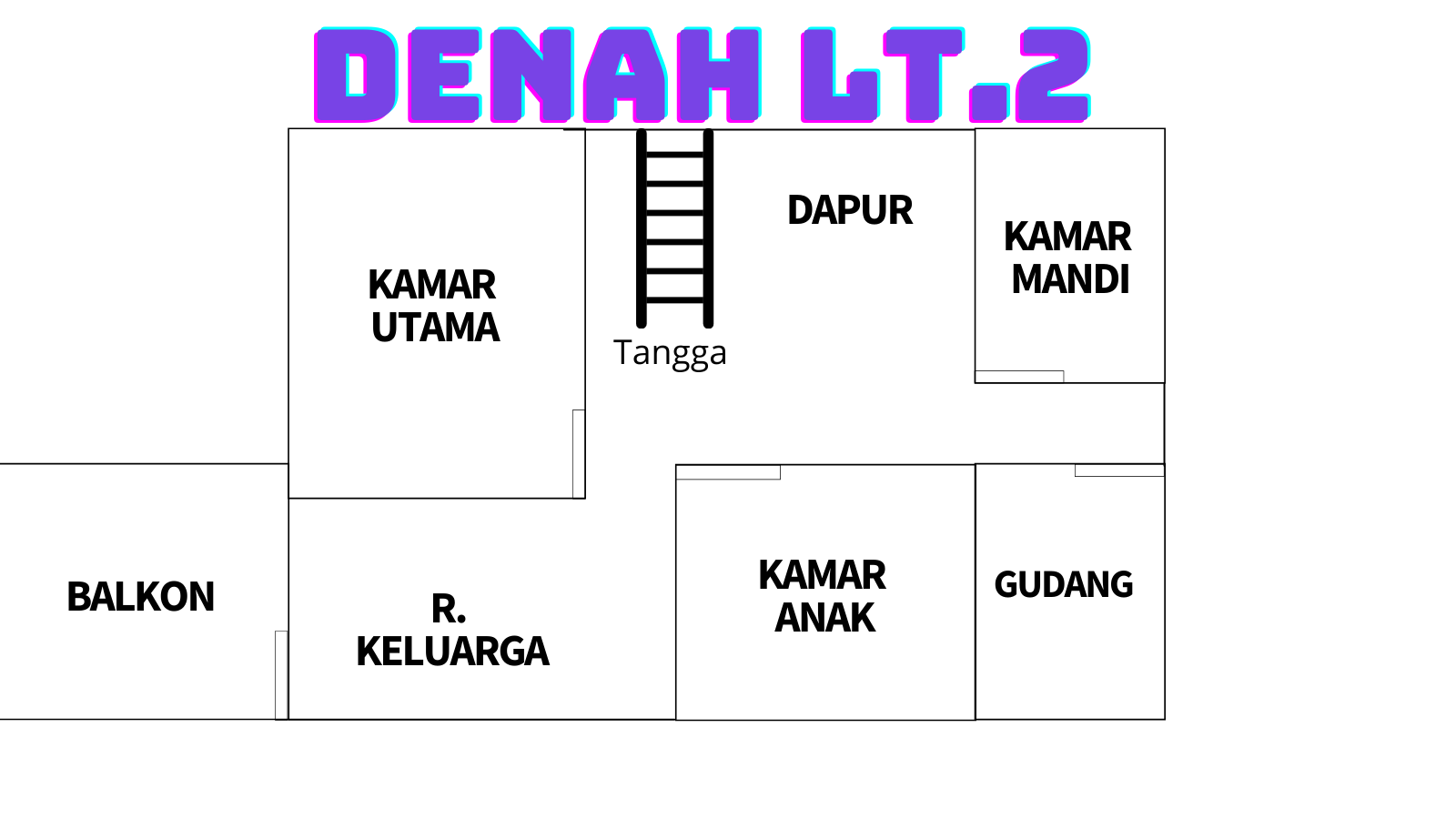

Recall Denah Lantai 2

Raib melangkah perlahan menapaki tiap anak tangga menuju lantai dua. Kegelapan langsung menyapa mata, jendela-jendela dan gorden tertutup rapat.

Tangan Raib segera meraih ponsel, menyalakan blitz.

Tangga lantai dua langsung terhubung dengan dapur. Tak ada yang spesial, dapur di lantai dua hampir mirip dengan lantai satu, hanya meja makan yang lebih kecil.

Raib menarik napas sejenak lalu menghembuskannya. Jantungnya terus berdetak tak beraturan. Entah karena ia baru saja menaiki tangga atau karena ini pertama kalinya ia mengendap-endap di rumah orang lain.

Setelah berhasil mengatur degup jantung, Raib mulai memikirkan apa yang ia cari di lantai dua.

Pertama, ia tak mungkin mencari tubuh Hugo di sini.

Atau mungkin?

Kepala Raib terasa pening memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang menghujam pikiran.

Matanya mengedar, menatap pintu-pintu yang tertutup rapat. Tiga pintu di ujung kiri, satu pintu di sebelah kanan, dan satu pintu menuju balkon.

Raib menggeleng, tak ada tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan seseorang di sini. Bu Shania dan Aika juga sering menginap di rumah ini. Menyembunyikan seseorang di sini terlalu berisiko. Apalagi mayat...

Kedua, Raib lebih berharap menemukan petunjuk tentang hubungan Hugo dan Pak Juna.

Oke.

Hanya itu tujuan Raib, mencari tau hubungan Hugo dan Pak Juna.

Raib mulai melangkah. Ia disambut oleh pintu berwarna merah muda yang tertutup rapat. Ada tulisan Aika's Room yang tergantung di tengah pintu. Pastilah ini kamar Aika.

Tangan Raib mendorong daun pintu.

Terkunci.

Raib tak ambil pusing, ia segera beralih ke ruangan di samping kamar Aika. Sebuah pintu berwarna coklat. Tangan Raib kembali mendorong daun pintu.

Terbuka.

Ugh, gudang.

Gudang ini hanya berisi perkakas-perkakas dan mainan anak kecil yang sudah berdebu. Raib menutup hidung dengan tangannya yang lain, ia nyaris bersin.

Cahaya dari ponsel Raib terus mengedar di gudang sempit ini. Well, sebenarnya gudang ini cukup luas, hanya saja, barang-barang yang diletakkan di gudang sangat memakan tempat.

Cahaya dari ponsel Raib terus disorotkan dari ujung ke ujung. Tangannya yang lain ikut bekerja, sibuk menggeledah kardus-kardus yang ditumpuk.

Nihil.

Baiklah, Raib tak mau membuang waktu. Ia memilih keluar. Menatap sejenak pintu kamar mandi.

Nggak mungkin ada petunjuk di kamar mandi, kan?

Tak urung Raib tetap mengecek kamar mandi. Menyalakan lampu.

Kamar mandi itu agak lapang dengan nuansa warna krem, memberikan kesan mewah saat disiram cahaya lampu kuning terang. Ada bathub, shower, wastafel dengan tiga sikat gigi digantung di samping cermin yang cukup besar, dan closet duduk. Selain itu, semua terlihat wajar.

Raib mematikan lampu lalu kembali menutup pintu kamar mandi. Ia kembali melangkah menuju ruang tengah.

Cklek.

Jantung Raib seperti menggelinding saat suara pintu terbuka terdengar dari lantai satu.

Anjrit.

Matanya panik memandang sekitar, mencari tempat bersembunyi.

Di bawah meja makan?

Di samping sofa ruang tengah?

Di balkon?

Raib tak menemukan satupun tempat persembunyian yang aman. Ia masih mematung di tempat.

“Iya, Bun. Iyaaaa, aku pulang entar sore. Nggak. Nggak usah dijemput.”

Suara Yahya terdengar. Awalnya cukup keras lalu perlahan menghilang.

Raib menghembuskan napas lega. Ternyata Yahya.

Ia menghitung hingga sepuluh. Saat tak terdengar suara apapun dari lantai satu, ia melanjutkan langkahnya. Kali ini lebih pelan, entah mengapa ia takut Yahya dapat mendengar derap langkahnya—walaupun pada faktanya, tidak.

Mata Raib beredar di antara ruang keluarga, balkon, dan satu pintu berwarna coklat tua—yang sepertinya kamar Pak Juna dan Bu Shania.

Ruang keluarga terlihat normal dengan satu sofa panjang menghadap TV lebar. Di ujung sofa, masing-masing terdapat satu meja kecil. Ada karpet tebal di tengah.

Di samping TV, ada dua jendela besar dengan gorden abu-abu yang tak kalah besar. Tepat di samping gorden, terdapat jalan masuk balkon yang juga ditutupi gorden abu-abu raksasa. Raib sempat menyibak gorden itu dan mendapati pembatas ruang keluarga dan balkon adalah kaca tembus pandang.

Mata Raib menyipit.

Sistem pencahayaan di ruang keluarga kayaknya... too much?

Ia segera membalikkan badan, lebih memilih untuk memeriksa kamar utama.

Eh, entar kalau kamar ini kekunci juga, gimana?

Tangan Raib mendorong daun pintu.

Wow.

Terbuka.

Dengan hati-hati, Raib memasuki kamar utama yang cukup luas.

Kamar ini minim perabotan. Hanya ada ranjang king size, meja rias, satu almari, rak buku yang hanya terisi separuh, dua meja lampu di sisi kanan-kiri ranjang dan satu jendela besar.

Terlihat jelas kamar ini hanya dijadikan tempat singgah, bukan tempat tinggal.

Kamar ini bernuansa krem-abu.

Baiklah, bagian mana yang harus dicek Raib terlebih dahulu?

Lelaki mungil itu mulai bergerak. Kebanyakan berpikir hanya akan membuang waktu. Tangannya yang satu masih memegang ponsel—memberi penerangan, tangan yang lain sibuk bergerak. Menyusuri rak buku. Menelisir meja rias.

Kolong-kolong.

Sudut kamar.

Almari.

Atas almari.

Nihil.

Tak ada apapun yang menarik perhatiannya.

Semua terlihat normal.

Bahkan foto keluarga di atas meja lampu.

Wait...

Raib belum memeriksa dua meja lampu di samping ranjang. Keduanya memiliki masing-masing tiga laci.

Ia mulai bergerak di salah satu sisi. Membuka laci pertama—berisi kabel dan perlegkapan elektronik. Laci kedua—berisi kotak obat. Laci ketiga—berisi album foto keluarga. Tangannya terus maju, merogoh laci.

Nihil.

Raib berpindah di sisi yang lain. Membuka laci pertama—kosong. Laci kedua—Alkitab. Laci ketiga—album foto.

Huh?

Ada yang aneh dengan laci kedua. Raib kembali menarik laci itu. Alkitab itu terlihat agak melayang.

Raib mengangkat Alkitab itu dan sebuah kotak berwarna krem mulai terlihat.

Kotak itu hampir seukuran dengan Alkitab, hanya lebih tipis. Harus diakui, jika Pak Juna—atau siapapun yang meletakkan kotak ini di dalam laci—hendak menyembunyikan sesuatu, pasti berhasil. Raib nyaris tak dapat melihatnya. Namun matanya sudah terlalu sering mencari benda di kamarnya yang berantakan. Tak ada yang bisa terlewat dari mata tajam Raib.

Cepat-cepat Raib membuka kotak itu.

Dan...

Oh

My

God

.

.

.

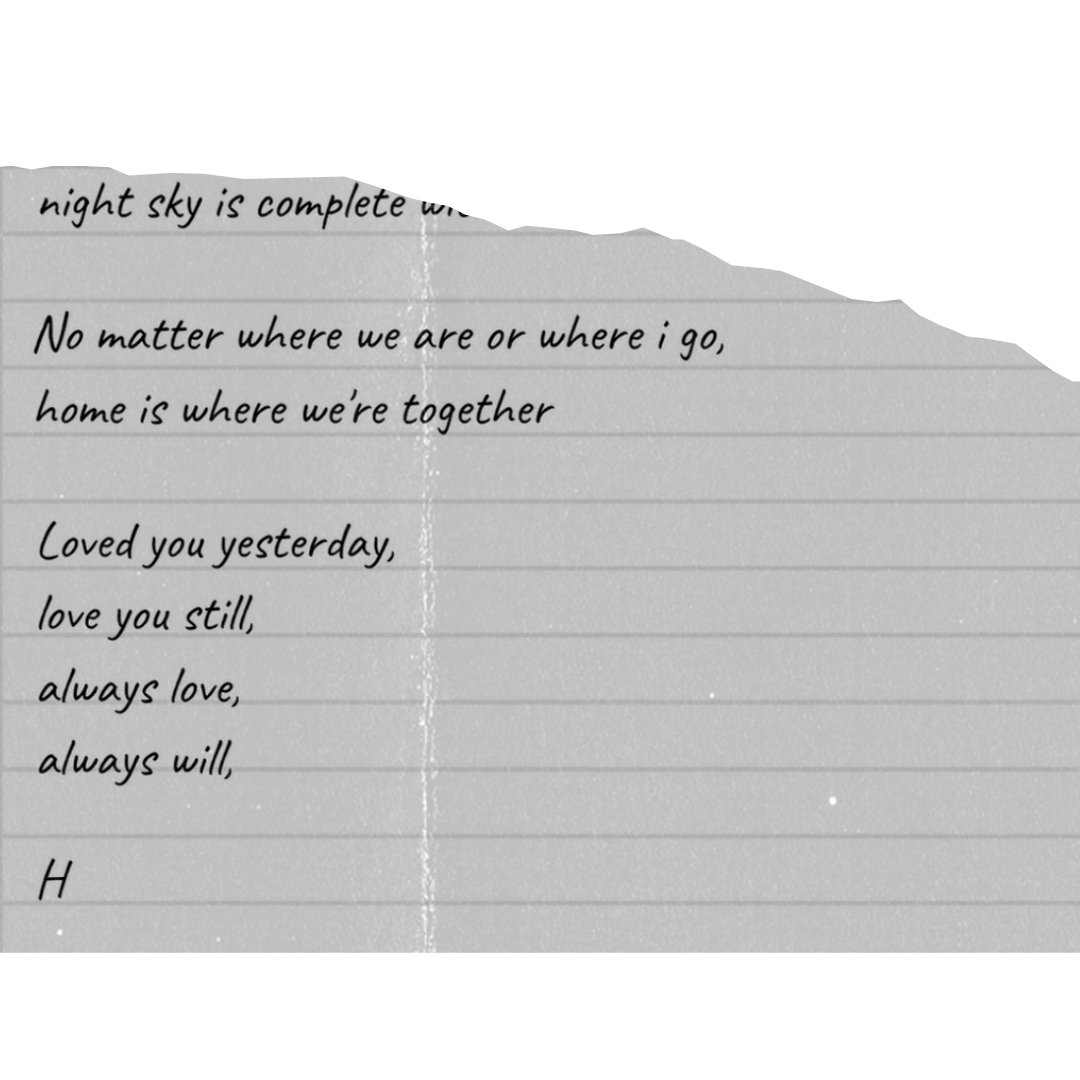

Terdapat berlembar-lembar kertas terbal dengan warna senada.

Dan yang membuat Raib nyaris pingsan.

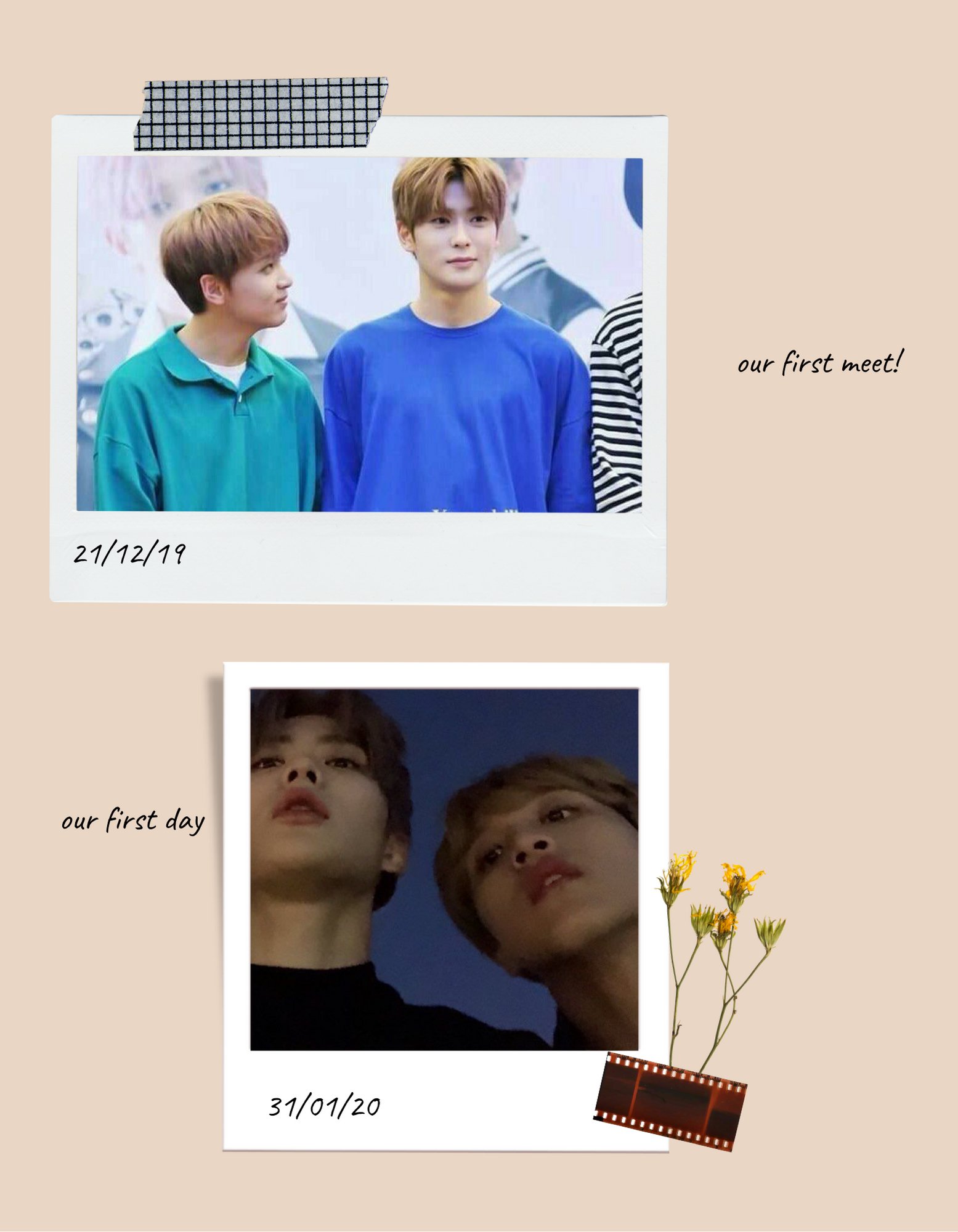

Foto Hugo.

.

.

.

.

Anjrit.

Bangsat.

Brengsek.

Fuck.

What the fuck is LQ45?

Tangan Raib mulai bergerak di layar ponsel. Mencari apa itu LQ45.

Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar 2. Tertinggi dalam 12 bulan terakhir; 3. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi 4. Tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir; 5. Telah tercatat di Bursa Efek selama minimal 3 bulan; 6. Memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi; serta 7. Mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian.

“Apaan maksudnya anjrit.” Desis Raib kesal.

Oke, kepala Raib mulai berputar cepat. Intinya, LQ45 adalah perusahaan terbaik selama periode tertentu.

Tapi kenapa Hugo nulis ini seolah LQ45 tu nama grup arisan? Atau jangan-jangan LQ45 emang beneran nama grup arisan orang-orang dari perusahaan raksasa yang selalu masuk LQ45 Bursa Saham?

“Bodo amat anjir.” Gumamnya.

Orang gila.

Nggak waras.

Lucu—eh maksud gue, fuck.

.

.

.

Tangan Raib mulai lincah memotret semua yang baru disaksikan matanya sambil mengeluarkan sumpah serapah.

Seluruh dadanya penuh dengan gumpalan pekat yang siap meledak kapan saja.

Pertama, ia akan mengutuk Hugo dan semua pilihan yang diambilnya. Lelaki perusak rumah tangga!

Kedua, Raib mengutuk setiap hembusan napas Pak Juna. Dasar laki-laki tak tau diuntung. Beliau sudah memiliki Bu Shania dengan kecantikan tak tertandingi, kaya, sempurna dan seorang anak yang luar biasa menggemaskan.

Brengsek.

Ketiga, Raib kembali mengutuk Pak Juna. Mewakili seluruh umat agama yang kitabnya dinistakan oleh lelaki itu. Raib bukan orang religius namun ia tau, kitab suci—seperti namanya, kalau bisa, harus diletakkan di tempat suci dan diperlakukan dengan agung. Lihat, bapak anak satu ini, dia justru menaruh kitab suci tepat di atas kotak berisi dosa-dosanya.

Bejat.

Batin Raib terus berkecamuk.

Saat ini, ia tak mampu memikirkan apapun selain melayangkan berbagai umpatan.

“Ini? Ini pacar lo yang ada di buku notes itu?” Ucap Raib tanpa sadar, ujung bibirnya terangkat, “Liat aja, kalau sampe badan lo ketemu dan lo ngelupain gue—dan malah balik ke suami orang ini—gue sendiri yang bakal jambak rambut lo sampe botak!” Ia mendecak. Tangannya masih sibuk memotret kertas-kertas menyebalkan itu.

Tiba-tiba sebuah kertas melayang dari sela-sela kertas yang sedang dipotretnya.

.

.

.

. . .

Raib terdiam. Ia menelan ludah.

Entah mengapa, gemuruh dan gumpal pekat yang sedari tadi bersemayam di rongga dadanya, perlahan naik, membuat sesak di tenggorokan dan panas di mata.

Tangannya bergetar. Siap menghancurkan seluruh kertas-kertas ini.

Raib kembali mengangkat tangannya, memoret kertas itu, namun tangannya masih bergetar.

Ah anjir,blur.

Raib mendecak kesal. Memotret sekali lagi. Susah payah dialihkan matanya agar tak membaca tulisan itu.

Raib membencinya.

Raib membenci seluruh foto yang ada di hadapannya dan semua tulisan tangan Hugo. Beserta rangkaian kata penuh pujian yang ditujukan untuk orang lain.

Pikirannya mulai berkeliaran.

Bagaimana jika nanti Hugo menemukan tubuhnya dan yang ia ingat adalah Pak Juna?

Bagaimana jika dari awal—sebelum Hugo bertemu Raib, sebelum Hugo jatuh pada Raib—jantung lelaki itu, hanya berdetak untuk satu nama? Dan nama itu, bukan Raib?

Raib menarik napas dalam lalu menghembuskannya pelan.

Bukan saat yang tepat untuk—

Cklek!

Terdengar suara pintu depan yang terbuka.

Raib mematung.

Siapa lagi?

“Iya, Ma. Aku cuma pulang bentar, aku lupa ngunci kamar, nanti aku balik lagi. Tenang aja, Aika udah di rumah Oma. Yeah, love you too.“

DEG!

Pak Juna.

Tangan Raib makin bergetar.

Cepat-cepat ia menjejalkan seluruh kertas itu, memasukkannya ke dalam laci—asal.

Raib berdiri, segera keluar dari kamar lalu menutupnya dengan luar biasa pelan.

“Iya, nanti aku telfon lagi yaaa.”

Suara Pak Juna makin terdengar jelas.

Jantung Raib berdetak keras seiring langkah Pak Juna yang mulai menapaki anak tangga.

Dari depan pintu kamar, Raib dapat melihat bagian belakang kepala Pak Juna. Ia melirik sekitar. Panik.

Raib segera bergeser menuju ruang keluarga. Punggungnya menempel di dinding. Ia merayap perlahan mendekati balkon.

Sial, nasib Raib sungguh sial. Kepalanya terus memasang skenario dan jawaban yang akan diberikan seandainya ia tertangkap basah.

Shit, apa iya gue harus loncat dari balkon?

PRANG!

Raib melotot.

PRANG!

PRANG!

Suara teriakan Yahya terdengar.

Shit.

Terdengar suara derap langkah menjauh.

Napas Raib menderu. Ia mengintip dari ujung tembok, tak ada siapapun.

Sedetik kemudian, terdengar suara ribut di luar kos.

“Buruan turun!”

Jantung Raib seperti jatuh ke lantai saat sebuah suara berbisik di telinganya.

Ia menoleh.

Sesosok arwah berdiri tepat di belakangnya.

Hugo.

“Lo ngapain?!” Napas Raib masih terengah, suaranya bergetar.

“Entar aja nanyanya! Buruan! Turun sekarang!” Hugo melotot, tangannya dikibaskan tak sabar, menyuruh Raib bergerak dari tempatnya.

Raib mengangguk.

Ia segera menuruni tangga. Melihat pintu depan yang sedikit terbuka. Kakinya segera dibelokkan menuju lorong—kembali ke kamarnya.

Raib baru saja akan menghembuskan napas lega ketika sebuah suara berat memanggilnya.

“Raib?”

Anjing.

Yang dipanggil menoleh, “Eh—iya, Pak?” Tangan Raib saling menggenggam dibalik punggung—masih bergetar hebat.

“Kamu dari tadi ada di kamar?” Pak Juna menatap pias. Ia terlihat khawatir dan marah.. dan... entah?

“Iya, Pak,” Mendadak Raib teringat suara pecahan kaca yang didengar sebelumnya, “Ta—tadi suara apa ya, Pak?”

Pak Juna mengusap rambutnya kasar, “Ada yang mecahin jendela anak-anak,” Ia menghembuskan napas berat, “Kamarnya Yudha, Daffa, Yahya.”

Raib melotot. Ia segera melirik pada Hugo yang memberi tatapan polos tak berdosa.

Arwah itu mengendikkan bahu, Ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain.